Die Aufregung war groß, als der Snapmaker im März 2017 in Form eines Kickstarter-Projekts auftauchte. Wie es mit Crowdfunding-Kampagnen so ist, ließ sich auch hier die Aufregung und der Enthusiasmus gegenüber dem Snapmaker in Zahlen messen. Und mit Zahlen meinen wir Geld. Viel Geld.

Wie viel ist viel? Sagen wir es so: Verglichen mit anderen Crowdfunding-Erfolgsgeschichten hat der Snapmaker eine Menge Geld eingebracht. Das Team sammelte 2 277 182$ von 5 050 Unterstützern ein und ist damit auf Platz drei der am meisten unterstützten Kickstarter-Projekte rund ums 3D-Drucken.

Der Snapmaker vereint ein schlichtes Design mit starken Funktionen und einer einfachen Nutzeroberfläche. Er richtet sich daher vor allem an Maker, die ihre Projekte ohne großes Herumprobieren realisieren wollen. Ist der Hype um diesen winzigen All-in-One-Drucker gerechtfertigt? Ist er das Nonplusultra, der unangefochtene Alleskönner oder nur ein hübsch anzusehender Briefbeschwerer? In unserem Artikel gibt’s die Antwort.

Ausstattung

Der Snapmaker ist ein Gerät, das drei Funktionen, die normalerweise in drei verschiedenen Apparaten zu finden wären, vereint. Er richtet sich damit an Kunden, die wenig Platz in der Werkstatt haben.

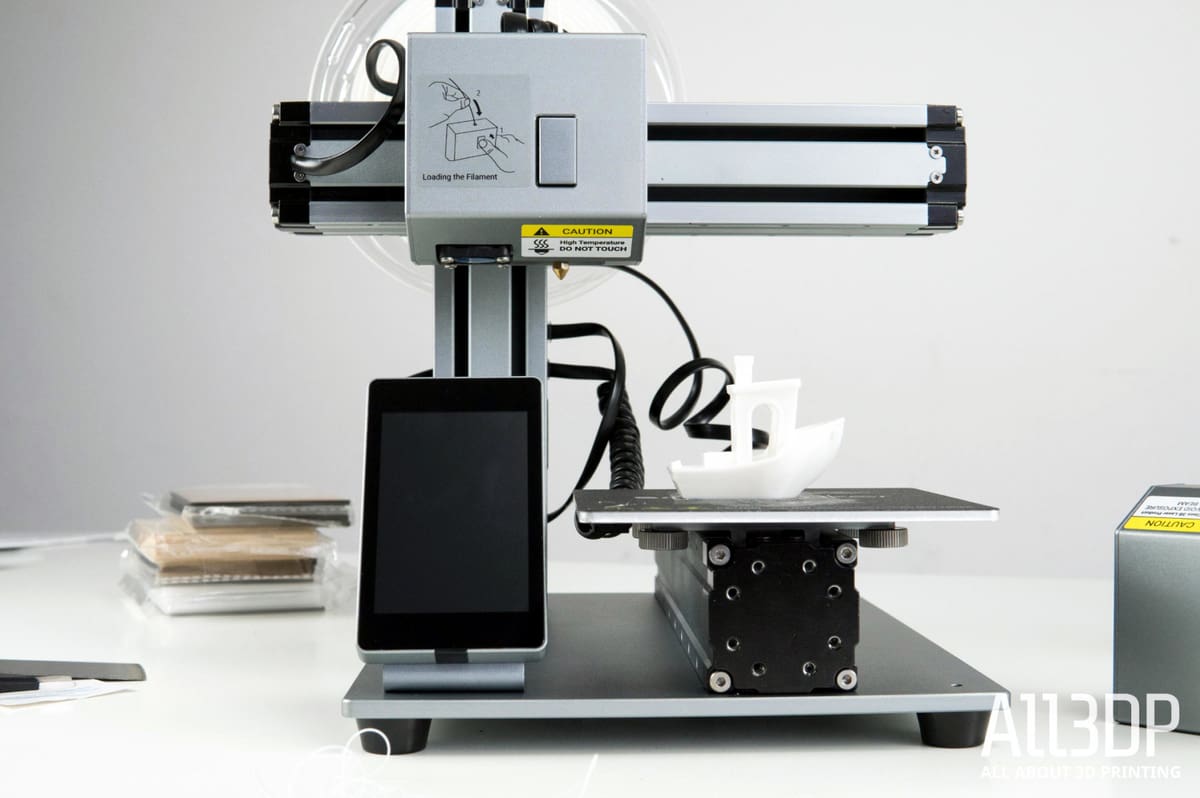

Der Snapmaker besteht zu großen Teilen aus Metall. Mit Ausnahme einiger Kabel liegen alle elektrischen Verbindungen im Metallrahmen und stören so nicht bei der Bedienung.

Das beste am Snapmaker ist jedoch zweifellos seine Vielseitigkeit. Die Werkzeugköpfe können auf der x-Achsen-Schiene montiert und gegen andere ausgetauscht werden. Somit wird aus dem 3D-Drucker je nach Bedarf eine CNC-Fräse oder ein Laser-Gravierer.

Der 3D-Drucker arbeitet mit der FDM-Technologie und einer Filamentspule mit dem Standarddurchmesser von 1,75 mm. Das Druckbett kann auf 80°C gebracht werden. Mit einem Bauraum von nur 125 mm³ muss man seine Druckambitionen aber in einem sehr engen Rahmen halten.

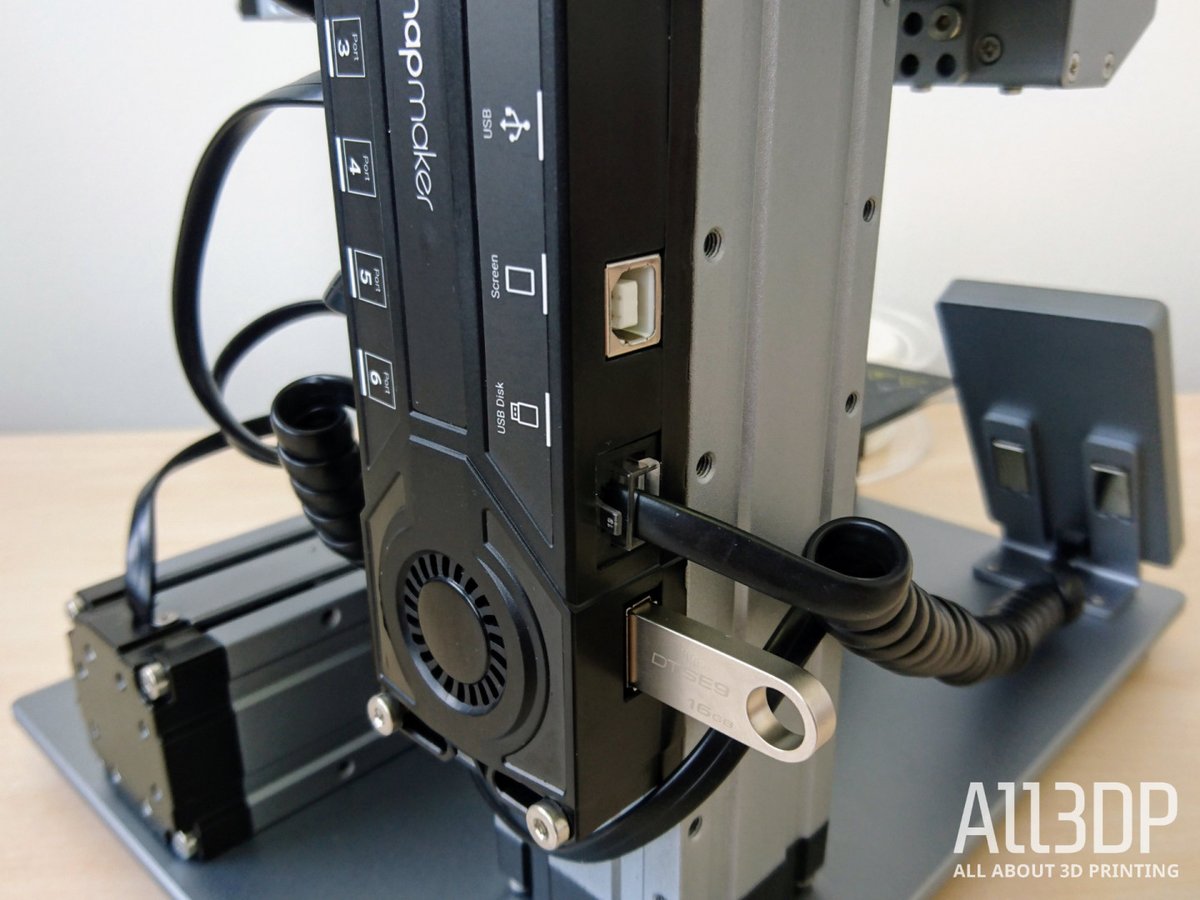

Die einfache Bedienbarkeit ist der zweite Kernpunkt des Snapmaker. Bedienen kann man den Snapmaker über einen LCD-Touchscreen, der einfach zu montieren ist. Das Druckmenü läuft über die herstellereigene Software Snapmaker3D software.

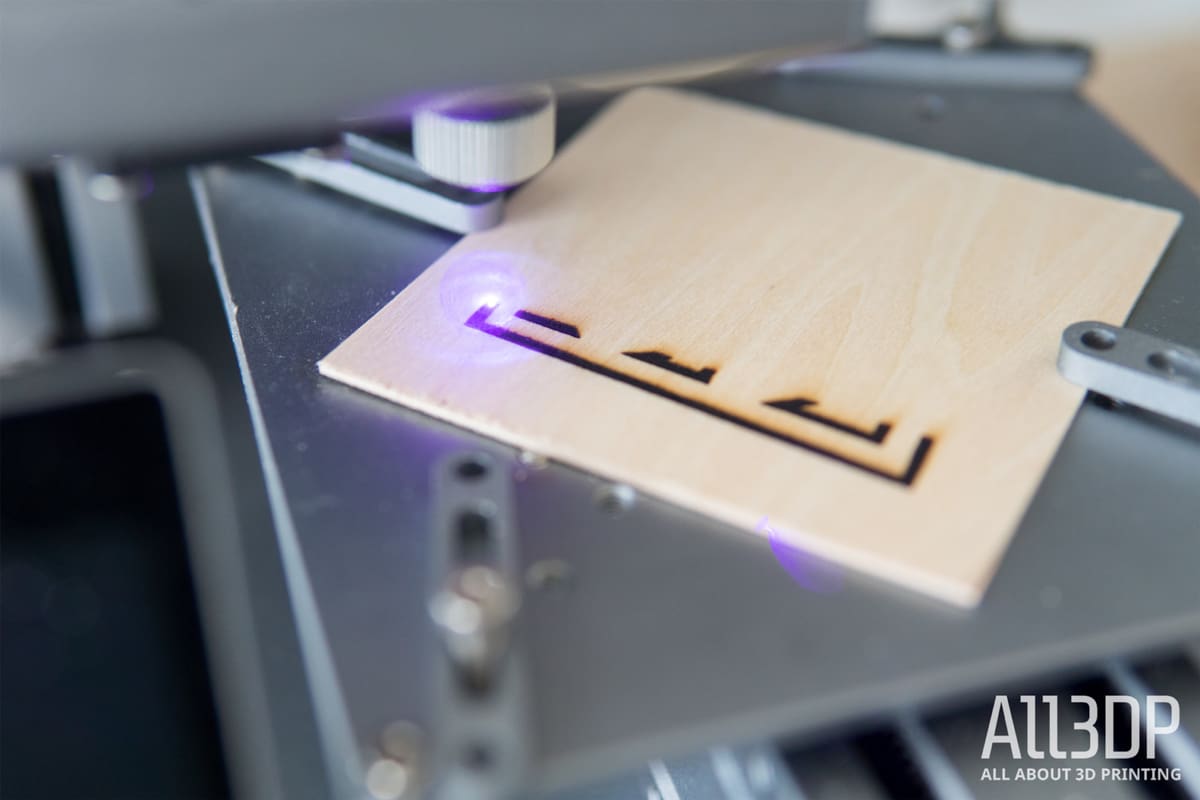

Zum Gravieren steht ein 200 mW starker Laser zur Verfügung. Er ist stark genug, um Muster und Schrift in Holz, Leder und Ähnliches zu bringen.

Das Urteil

Pro

- Sehr solide

- Wirkt hochwertig

- Werkzeugköpfe einfach zu wechseln

- Ohne viel Montageaufwand druckbereit

- Simple Benutzeroberfläche auf dem Touchscreen

Nachteile

- Winziger Bauraum

- Zugehörige Software teils noch in der Alpha-Phase

- Unbrauchbarer Schraubenzieher

- Manche Teile sind falsch beschriftet

- Keine Kontrolle über die CNC-Geschwindigkeit

Der Snapmaker eignet sich hervorragend für kleine Projekte. Es gibt sicherlich günstigere Geräte für jeweils eine Funktion des Snapmaker, der um die 799$ kostet. Drei Funktionen in einem Gerät findet man für den Preis jedoch kaum.

Unboxing

Wir hatten in der Vergangenheit das Vergnügen (und manchmal auch das Pech), eine Menge verschiedener 3D-Drucker auszupacken und aufzubauen. Die meisten landen bei uns in unspektakulären braunen Kartons. Andere sind in Holzkisten verpackt.

In jedem Karton findet sich auch eine Flut an styroporenen Poltserchips, durch die wir uns wühlen müssen.

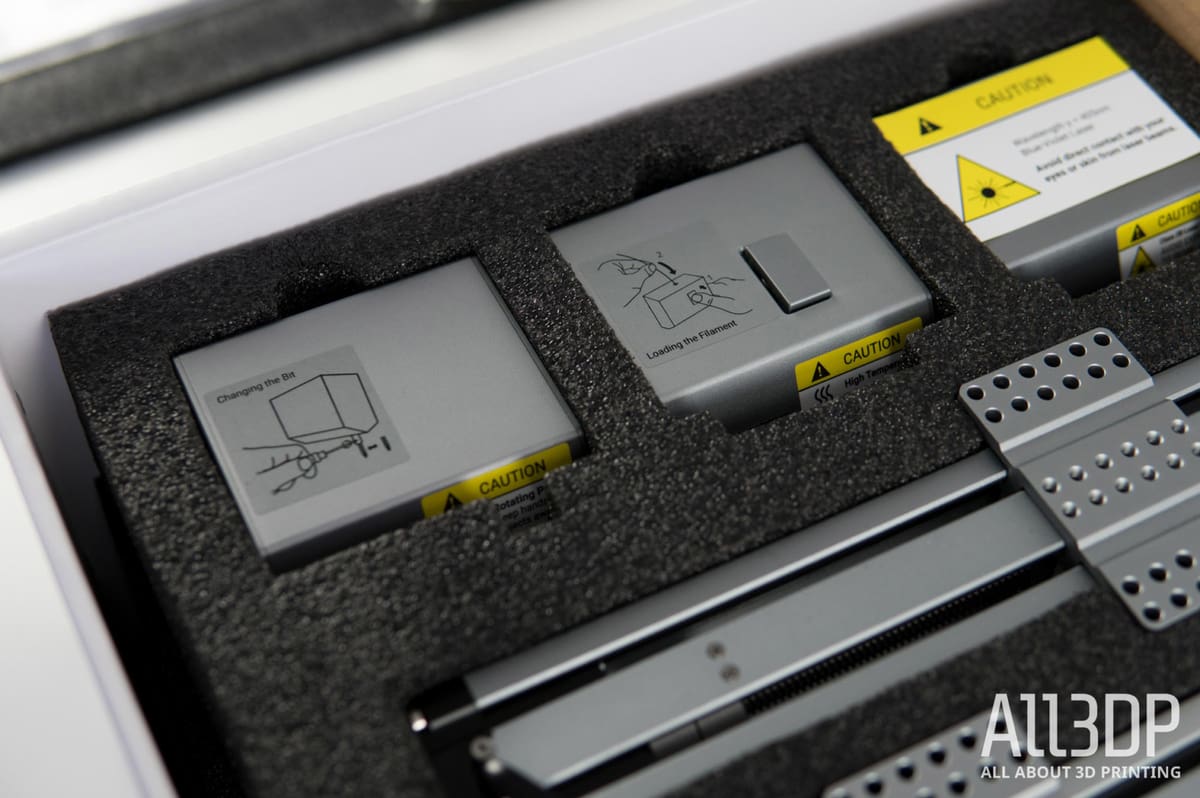

Als der Snapmaker auf unserem Schreibtisch landete, war der erste Eindruck positiv. Er kommt in einem kleinformatigen Karton mit Tragegriff. Auch wenn die Verpackung noch immer aus Karton besteht, ähnelt sie eher jener einer Spielekonsole oder eines Laptops. Klein und kompakt also.

Auch von Innen betrachtet hab es an der Verpackung nichts zu meckern. Die Einzelteile kommen in zwei Abteilungen, die ihrerseits mit schwarzem Schaumstoff an Ort und Stelle gehalten werden.

Ja, du hast richtig verstanden, der Snapmaker muss montiert werden. Anders wäre eine solch platzsparende Verpackung auch nicht möglich. Die Montage ist aber ein Kinderspiel. Mehr dazu später.

Was ist also alles drin in diesem schlanken Karton? Neben dem obligatorischen Willkommensgruß und der Kurzanleitung wirst du folgendes finden: drei Aluschienen, eine Basisplatte, ein Druckbett und eine PEI-Platte, einen Bildschirmhalter, einen Touchscreen, einen Filamenthalter, ein Stromkabel und einen Kasten mit der Elektronik.

Zudem gibt es ein Werkzeugset, Kabel, Schrauben, Gummifüße, Sticker und drei „Werkzeugköpfe“, die jeweils entweder CNC-Fräse, Lasergravierer oder 3D-Drucker darstellen. Obendrauf spendiert Snapmaker ein weiteres Druckbett und eine zusätzliche PEI-Platte, einen USB-Stick, eine Filamentspule, ein paar Holzplättchen zum Gravieren und eine Schutzbrille.

Unser Karton war also vollständig. Wir waren jedoch überrascht, dass der USB-Stick keine Slicing-Software oder Testmodelle enthält. Die beiliegenden Sticker mit lahmen Motivationssprüchen waren auch nicht gerade hilfreich.

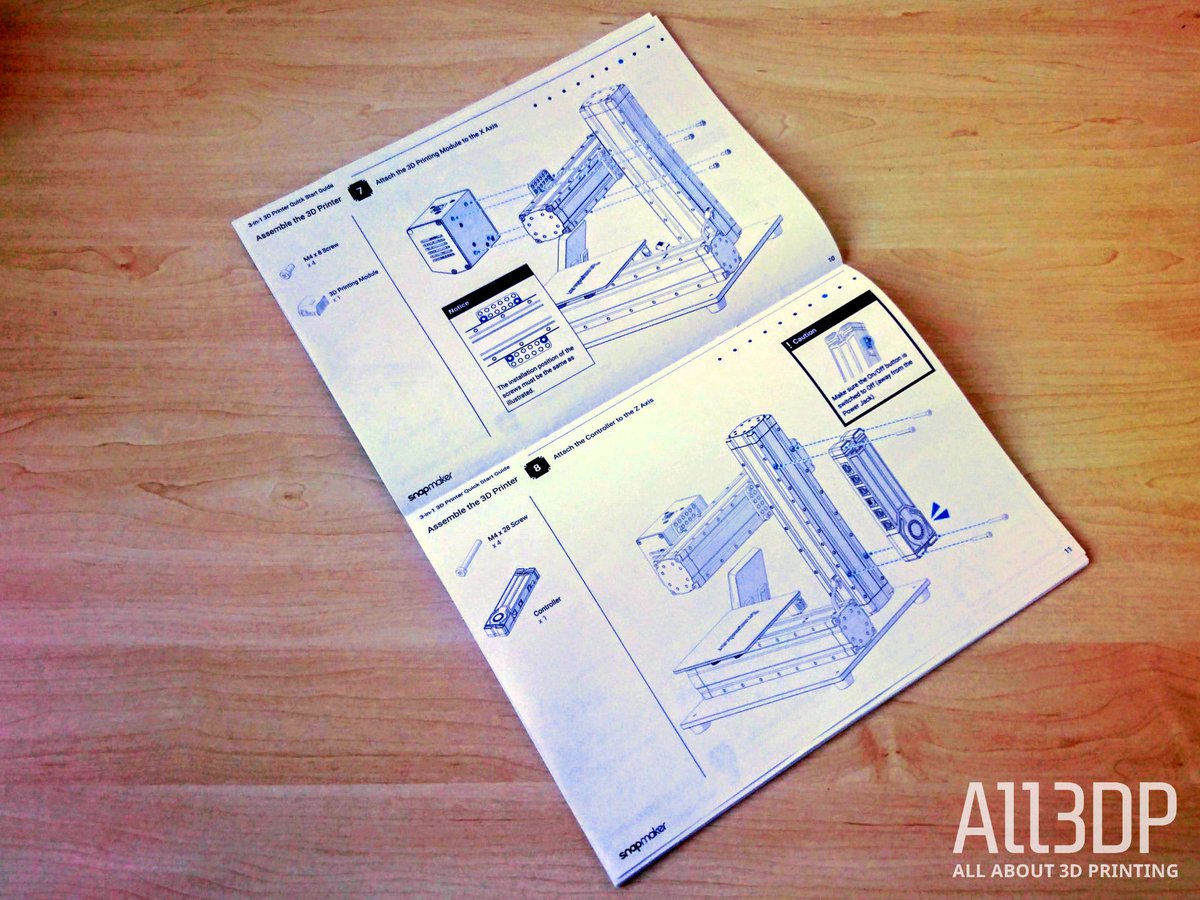

Montage

Ach ja, die Montage. Eine weitere willkommene Überraschung war die einfache Montage. Die Anleitung ist super einfach zu verstehen. Alles in allem dauert es nur 25 Minuten, bis der Snapmaker steht.

Wie ist das überhaupt möglich? Die drei Aluschienen bilden das Herzstück des Druckers und sind super einfach zu montieren. Sie sind nämlich identisch und austauschbar, was heißt, dass man sie nicht verwechseln kann.

In den Schienen findet sich die Verkabelung, die Motoren und alles andere, was man braucht. Genau genommen ist der Snapmaker kein kompletter Bausatz. Es handelt sich hier nur teilweise um einen Bausatz, da vieles schon vormontiert ist und man eigentlich nur die letzten Handgriffe machen muss.

Der Snapmaker ähnelt dabei in vielerlei Hinsicht dem Trinus, einem 3D-Drucker, der ebenfalls über Kickstarter realisiert wurde. Der Unterschied besteht nur in der Anzahl der Schienen. Beim Snapmaker sind es nur vier. Verzichtet man auf ein grundlegendes Bauelement, hat das natürlich etwas mit Kostenreduktion zu tun. Ob sich das auch auf die Funktionalität auswirkt, bleibt abzuwarten.

Wir hatten den Snapmaker in nur zehn Schritten komplett aufgebaut. Und das Erstaunliche: wir hatten sogar Spaß dabei. Die Anleitung war immer korrekt und leicht zu verstehen.

Zwei Dinge waren jedoch weniger optimal. Der mitgelieferte Schraubenzieher ist ein Witz. Er fiel beim Schrauben auseinander. Hätten wir unsere eigenen Werkzeuge verwendet, wäre die Montage sogar noch schneller zu bewerkstelligen gewesen.

Zudem gab es eine Fehletikettierung auf dem Kontrollelement, auch als „Gehirn“ des Snapmaker zu bezeichnen. Die Aufkleber dort passten nicht zu ihren Gegenstücken auf den anzuschließenden Teilen. Es ist nur eine Kleinigkeit, die dich allerdings Zeit beim Verkabeln kosten kann.

Dennoch ist der Snapmaker, ist er einmal richtig zusammengebaut, ein solider und kompakter Desktop-3D-Drucker. So wie er auch beworben wurde. Bevor wir aber mit dem richtigen Drucken beginnen wollten, haben wir zunächst ein wenig kalibriert und Testdrucke durchgeführt.

Kalibrierung

Um den Snapmaker tatsächlich in Betrieb zu nehmen, sind noch ein paar weitere Arbeitsschritte nötig. Der erste Schritt ist die Druckbettkalibrierung. Die erledigst du mithilfe der Anweisungen auf dem Touchscreen.

Die Kalibrierung wird dadurch herrlich unkompliziert. Ein bisschen selbst Hand anlegen muss man trotzdem noch, den Rest erledigt aber das Gerät. Insgesamt ist der Snapmaker in dieser Hinsicht nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie andere 3D-Drucker, die wir in letzter Zeit getestet haben.

Im zweiten Schritt musst du das Filament einführen. Hier traten bei uns die ersten Probleme auf. Das Einführen des Filaments in den Extruder ist nicht schwer, doch da der Extruder ein geschlossenes Gehäuse hat, möchten wir uns nicht vorstellen, wie mühsam es sein wird, Filamentverstopfungen zu beseitigen.

Zudem ist der Spulenhalter an der Rückseite des Gerätes angebracht, was wenig sinnvoll erscheint. So könnten sich Stromkabel und Filament verheddern.

Spaß mit Multitools

Wenn man endlich dazu kommt, die Werkzeugköpfe auszutauschen, fühlt man sich gleich wie der Besitzer eines Premium-Geräts. Jeder der Werkzeugkköpfe ist solide, gut verarbeitet und schnell gewechselt.

Um vom 3D-Drucker zum Lasergravierer zu wechseln, musst du nur vier Schrauben lösen und das RJ45-Kabel ausstecken. Dann die gleichen Schritte in umgedrhehter Reihenfolge mit dem Laser-Kopf durchführen. Fertig.

Das gleiche gilt natürlich für die CNC-Fräse. Dabei wirken die Werkzeugköpfe nicht wie Fremdkörper, sondern fügen sich optimal in das Snapmaker-Designkonzept ein.

Ein weiterer Schritt ist nötig, wenn man zwischen Druckkopf und CNC-Fräse wechseln möchte. Dafür muss man das Druckbett gegen eine Unterlegplatte fürs Gravieren austauschen. Auch hier heißt es aufschrauben, zuschrauben, einstecken und fertig.

Da keine MDF-Unterlegplatte enthalten ist, musst du dir selbst eine besorgen, ansonsten könnte die metallene Basisplatte beim CNC-Fräsen Schaden nehmen.

3D-Druck

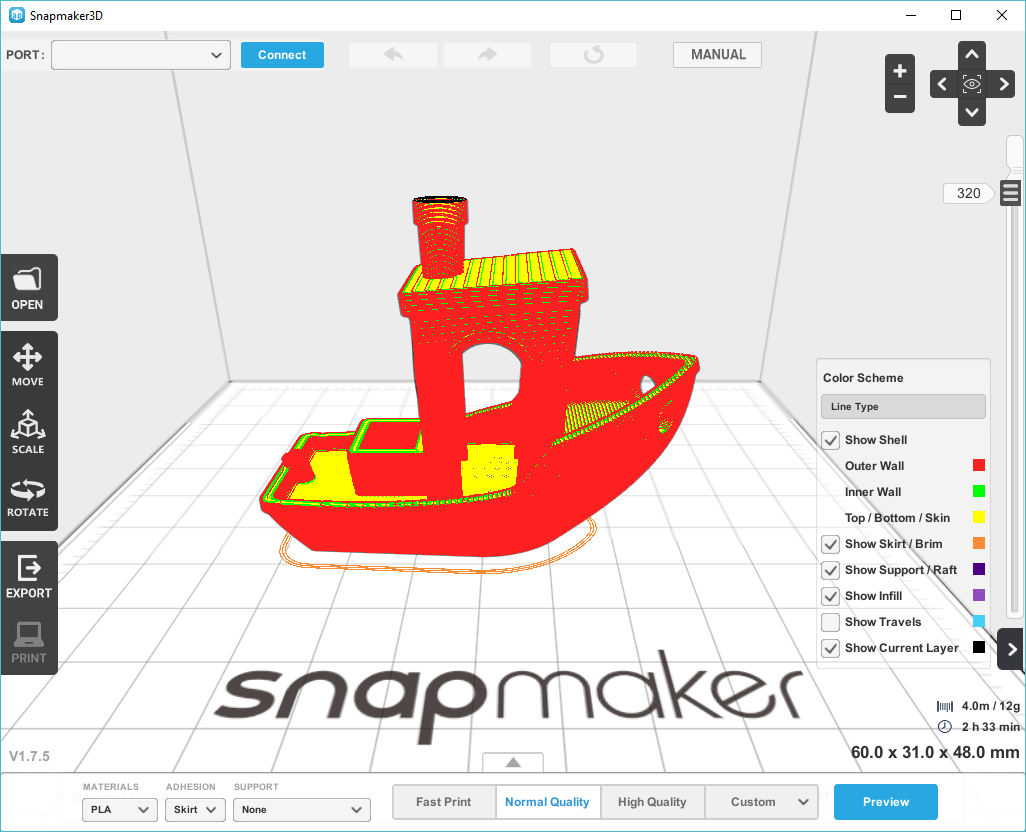

Für unseren Testdruck haben wir das gute alte 3DBenchy bemüht. Wir haben zwei von ihnen gedruckt und mit der Snapmaker3D-Software geslicet. In der sogenannten „Snapmakerjs software“ gibt es noch einen anderen Slicer, mit dem man 3D-Drucke, CNC- und Lasergravuren vorbereiten kann.

Innerhalb der Snapmaker-Software ist Cura für das Slicen zuständig. Der 3D-Drucker soll sich auch gut mit der Standardversion von Cura, Slic3r und kostenpflichtigen Programmen wie Simplify3D verstehen.

Die mitgelieferte Filamentspule reicht für Testzwecke völlig aus. Wir haben die Modelle in einer Schichthöhe von 150 Mikrometern und 20% Füllung gebaut. Der Druck dauerte jeweils ca. zwei Stunden.

Der Snapmaker macht ganz schön viel Lärm. So viel Lärm, dass Desktop-3D-Drucker nur dann zutrifft, wenn du nicht gleichzeig an deinem Schreibtisch sitzen und arbeiten möchtest.

Die Ergebnisse können sich jedoch sehen lassen. Die Details sind gut ausgeführt, sodass man fast schon den 3DBenchy-Schriftzug auf dem Boot lesen kann.

Das einzig Ungenaue war eine seltsame Kurve im Bug. Ob der kleine Fehler an der Druckbetttemperatur liegt, müssen wir erst noch herausfinden.

Lasergravieren

Das Austauschen der Werkzeugköpfe ist ein Kinderspiel. Einfach die vier Schrauben lösen und das Kabel abstecken. Dann einfach das Lasermodul mit den vier Schrauben wieder befestigen und das RJ45-Kabel anschließen. Voilà. Eigentlich ist das Werkzeug-Wechseln idiotensicher. Wir können das beurteilen. Wir haben einige Idioten hier.

Im letzten Schritt tauscht man das Druckbett gegen die Gravierplatte. Auch hier muss man ein paar Schrauben lösen, das ist alles. Der Umbau von 3D-Drucker zu Lasergravierer dauert nur eine Minute, je nachdem, wie fingerfertig du bist.

Um den Laser zu kalibrieren, musst du ihn auf einen Punkt fokussieren. Da es keine Endschalter gibt, muss bei jedem CNC- und Laser-Auftrag von Neuem ein Anfangspunkt gesetzt werden. Mithilfe der Snampakerjs Software und dem Touchscreen kannst du ohne viel Mühe den Anfangspunkt über Koordinaten bestimmen.

Das Laser-Modul bietet vier Gravierstufen, zwischen denen man schnell hin- und herschalten kann: schwarz-weiß, Graustufe, Vector und Text. Mit der Text-Gravierstufe kannst du in Snapmakerjs ganz unkompliziert einen Text eintippen und fürs Gravieren vorbereiten. Und was soll man sagen? Es funktioniert.

Zum Gerät gibt es kein Handbuch oder eine Anleitung, die erklärt, welche Gravurfunktion für welche Verwendung geeignet ist. Es ist jedoch einleuchtend, dass schwarz-weiß und Graustufen am besten mit JPG-Formaten funktionieren. Der Vector-Modus passt am besten zu SVG-Formaten. Dort gehen keine Details beim Skalieren verloren.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, solltest du einige Testläfe durchführen, um die richtige Arbeitsgeschwindigkeit und Laserstärke zu finden.

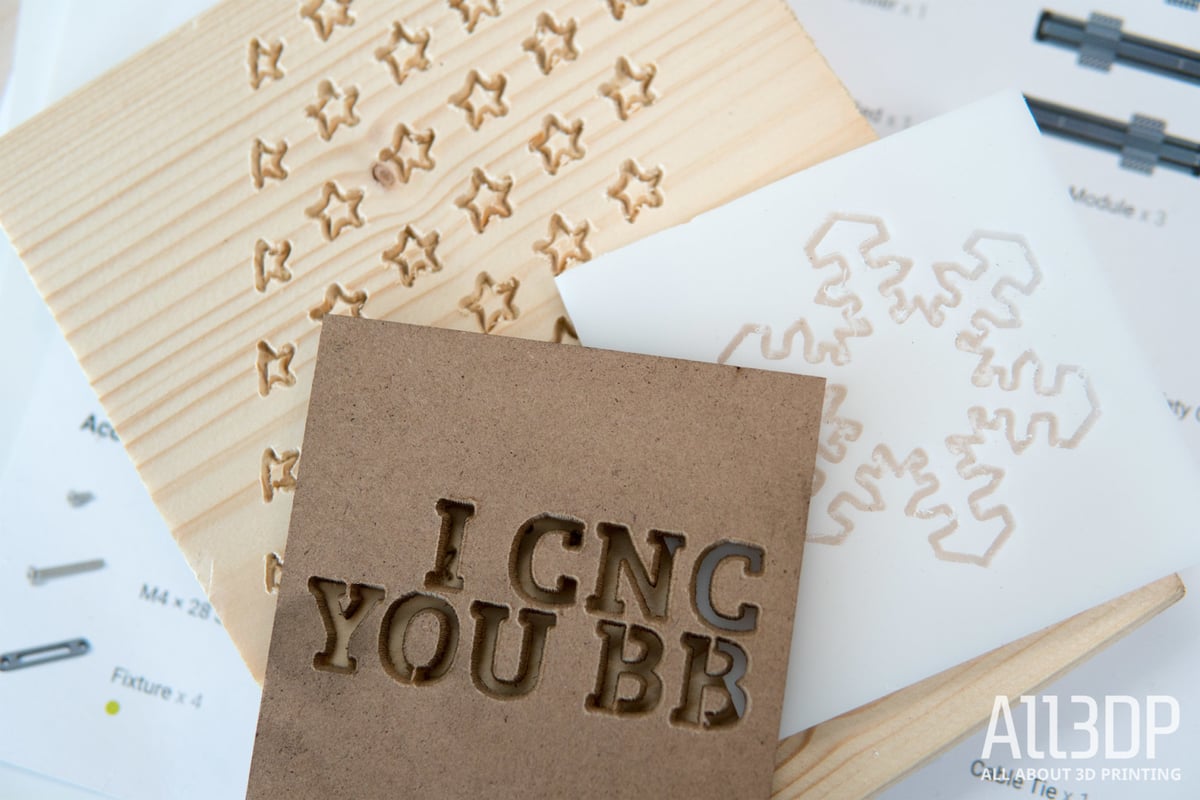

CNC-Gravieren

Genau wie im Multitool-Abschnitt beschrieben, ist auch die Montage des CNC-Fräskopfes ein Kinderspiel. Der Snapmaker ist einfach ein hochqualitatives Gerät und das trifft auch auf alle beweglichen Teile zu.

All3DP konzentriert sich vornehmlich aufs 3D-Drucken. CNC-Fräsen ist nicht unsere Stärke und so sind wir den Testbericht aus der Perspektive eines Nutzers angegangen, der sich zwar mit 3D-Druck auskennt, aber gern noch die weiteren Funktionen des Snapmaker ausprobieren will.

Ähnlich wie die Lasergravierfunktion ist auch CNC-Fräsen ein Vorgang, bei dem man, wenn man 3D-Drucken gewohnt ist, erstmal um die Ecke denken muss. Die zugehörige Software Snapmakerjs erwies sich dabei nicht immer als hilfreich. Da die drei Produktionsmethoden, die der Snapmaker vereint,verschiedene Ansätze verfolgen, bei denen man auch häufiger mal umdenken muss, wäre es schön, wenn die Software hier unterstützen würde. Leider ist das nicht der Fall.

Wir wissen, dass die CNC-Funktionen der Snapmaker-Software noch in der Alpha-Phase sind, und das entschuldigt auch einige Fehler und Bugs. Snapmaker empfiehlt jedoch als Alternative, um G-Code zu erzeugen, die Software Fusion 360 von Autodesk. Keine schlechte Wahl, jedoch ist Fusion 360 um einiges komplizierter als Snapmakerjs.

Eine einfachere Empfehlung wäre hier wohl angebracht, solange Snapmaker ihre eigene Software noch nicht auf Kurs gebracht hat. Dies würde den Snapmaker auch für Neulinge interessant machen.

Das Fräsen funktioniert so reibungslos wie wir gehofft hatten. Die Werzeugköpfe zum Gravieren und Fräsen arbeiten sich gut durch Holz und Acryl und, wenn man ein wenig an der Arbeitsgeschwindigkeit schraubt, auch durch Karbonfaser. Im Lieferumfang des Snapmaker sind ein Reihe verschiedener Materialien enthalten.

Es gibt in Snapmakerjs keine Funktionen, mit der man 3D-Modelle zum Gravieren vorbereiten kann. Mit der Software kann man nur flache SVG-Dateien als Quelle verwenden, um G-Code zu generieren. Man kann mit dem Snapmaker gut 2,5D-Modelle erschaffen, wenn man den G-Code mit einem anderen Programm erzeugt. Alternativ kannst du auch zu einem 2,5D-Modell gelangen, indem du einfach mehrere Fräsaufträge übereinander legst.

Wir meinen, der Snapmaker ist nicht so einsteigerfreundlich, wie seine Verpackung und die kinderleichte Montage vermuten lassen. Er ist ein solides, multifunktionales Gerät.

Ist er sein Geld wert?

Wir finden, der Snapmaker ist ein snappendes Gerät, das in den meisten Fällen hält, was es verpricht. Die Druckqualität ist ohne viel Kalibrieren fantastisch, die Software ist sehr simpel – wenn auch noch nicht ausgereift – und man kann mit ihr leicht zwischen 3D-Druck, Lasergravieren und CNC-Fräsen wechseln. Eine Anleitung mit klaren Hinweisen auf die Funktionalität mancher Menüpunkte wäre wünschenswert. Das gilt auch für die Software. Ansonsten funktioniert das Zusammenspiel zwischen Software und Snapmaker sehr gut.

Sowohl die Montage als auch der Wechsel zwischen den einzelnen Werkzeugkköpfen ist ohne Probleme erledigt.

Die Arbeitsfläche halten wir jedoch für viel zu klein. Ein Gerät, das so viele Funktionen und Möglichkeiten vereint, ist der winzige Bauraum ein echtes Manko. Für manche wird er ausreichen, doch wenn man kein spezifisches Anwendungsgebiet für den Snapmaker im Kopf hat, könnte der winzige Bauraum bald frustrierend sein.

Das ist natürlich schon vor dem Kauf klar, aber jeder Hobbyist, der sich den Snapmaker vornimmt, könnte an ähnliche Probleme stoßen.

Wer sich aber der Grenzen des Snapmaker bewusst ist und ohnehin nicht so viel Platz im Hobbykeller hat, der findet ein vielseitiges Gerät für viele Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt sicherlich bessere 3D-Drucker, Laser-Gravierer und CNC-Fräsen, die nur die eine Funktion haben und günstiger sind, aber wenige Geräte vereinen alle drei Funktionen zu einem Preis von 799$.

Spezifikationen

3D-Druck

- Beheiztes Druckbett bis zu 80℃

- Schichthöhe 50-300 Mikrometer

- Bauraum 125 x 125 x 125 mm

- Filamente 1,75 mm PLA, ABS, etc (auch von anderen Herstellern).

Lasergravieren

- Arbeitsbereich 125 x 125 mm

- Laser-Stärke 200mW

- Dateiformate SVG, JPEG, PNG, etc.

- Materialien Holz, Bambus, Leder, Kunststoff, Textilien, Papier, undurchsichtiges Acryl usw.

CNC-Gravieren

- Arbeitsbereich 90 x 90 x 50 mm

- Werkzeugdurchmesser 3,175 mm

- Dateiformate SVG, STEP, IGES, IGS, DWG, DXF, etc.

- Materialien Holz, Acryl, PCB, Carbon-Faserplatten usw

*Die Dateiformate können mithilfe einer Software wie Autodesk Fusion 360 vorbereitet werden.

Wo kann man ihn kaufen?

Der Snapmaker ist bei folgenden Händlern erhältlich:

Lizenz: Der Text von "Snapmaker Test: Bester Budget-2-in-1-3D-Drucker" von All3DP unterliegt der Creative Commons Attribution 4.0 International License.

BESTIMMTE INHALTE, DIE AUF DIESER WEBSITE ANGEZEIGT WERDEN, STAMMEN VON AMAZON. DIESE INAHLTE WERDEN ‚WIE BESEHEN’ BEREITGESTELLT UND KÖNNEN JEDERZEIT GEÄNDERT ODER ENTFERNT WERDEN.