Der Fischertechnik 3D Drucker 536624 ist ein Bausatz, der speziell für den deutschen Markt hergestellt wurde. Nur: Taugt er was? 3D-Druck-Experte Thomas Sanladerer ist nicht so recht überzeugt.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Test des Fischertechnik 3D Drucker 536624 wurde auf auf Thomas Sanladerer’s YouTube Kanal auf Englisch publiziert. Er ist, dank seiner Unterstützer auf Patreon, als Creative Commons lizensiert (mit Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen).

Die Entwickler des Fischertechnik 3D Drucker 536624 waren wohl so mit der Frage beschäftigt, ob sie es schaffen könnten, einen 3D Drucker zu bauen, dass sie nicht darüber nachdachten, ob sie es überhaupt tun sollten.

Fischer ist eine deutsche Hightech-Marke. Sie ist bekannt für ihre Dübel, die wir kennen und lieben. Fischer produziert ausserdem Fischertechnik, eine Art pädagogisches Spielzeug. Früher gab es für das Konstruktionssystem lediglich mechanische Bausteine. Mittlerweile werden kinematische, elektronische und programmierbare Roboterkomponenten dafür entwickelt.

Und jetzt gibt’s sogar einen 3D-Drucker.

Weil Fischer sich normalerweise auf reduzierte und vereinfachte Versionen industrieller Maschinen konzentriert, fühlt es sich ein bisschen komisch an, dass sie jetzt einen maßstabsgetreuen, voll funktionierenden 3D Drucker herausgebracht haben. Aber: Haben sie das wirklich?

Fischertechnik 3D-Drucker-Test: Zusammenbau

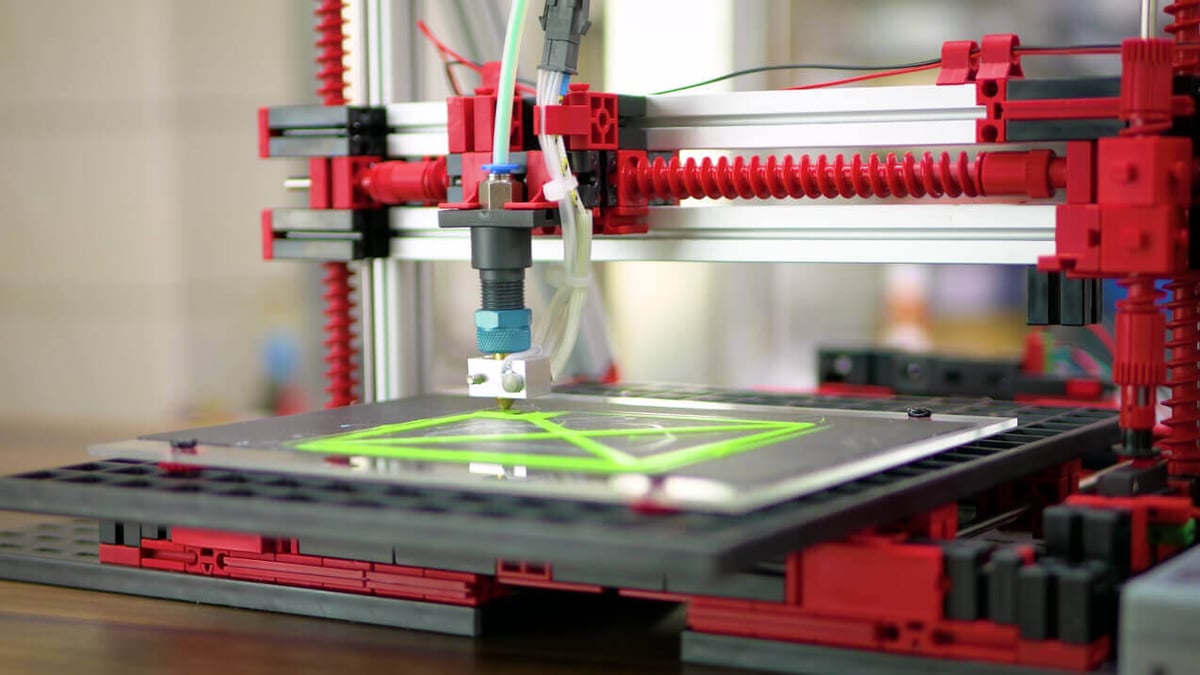

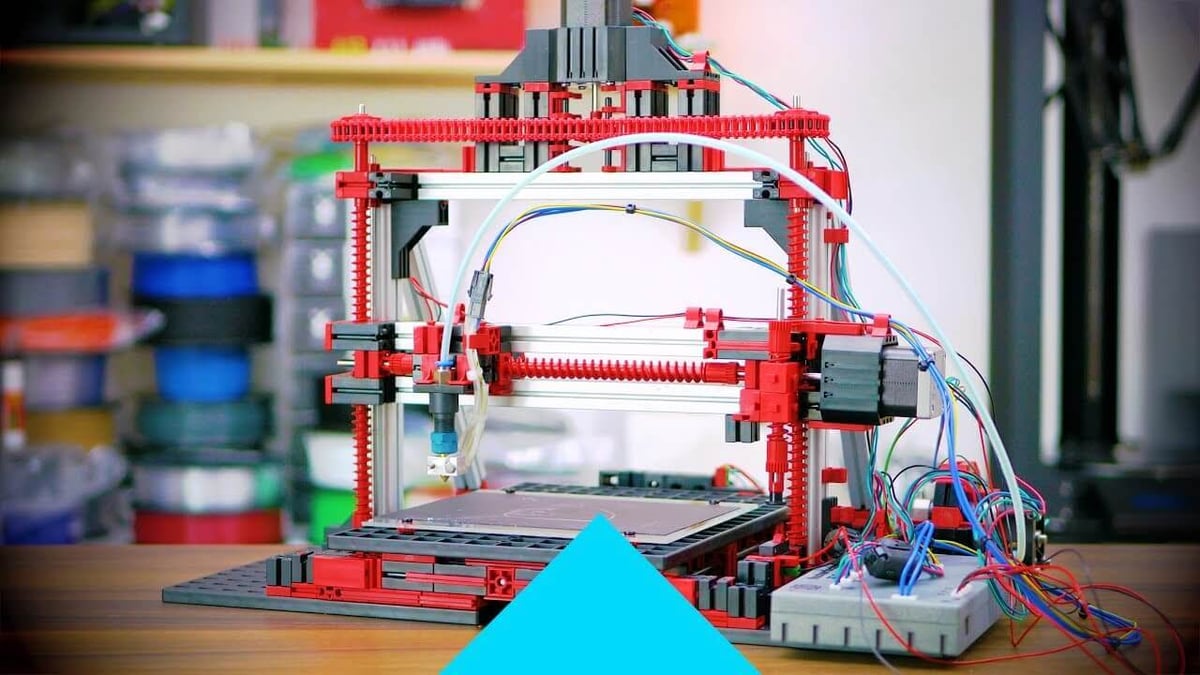

Der Fischertechnik hat keinen speziellen Namen, es heißt einfach „Fischertechnik 3D Drucker 536624“. Auf den ersten Blick ähnelt er de MendelMax mit seiner klassischen beweglichen Bodenplatte und einem vertikalen Träger für die X- und Z- Achse.

Er ist ist 115mm breit, 100mm tief und 80mm hoch. Jedoch ist die enthaltene Software nur bis zu einer Höhe von 65mm programmiert.

Abgesehen von einigen wenigen spezifischen 3D-Drucker-Bestandteilen besteht er komplett aus den typischen Fischertechnik-Komponenten. Das bedeutet: Sie müssen 890 Teile zusammenzubauen. Wobei sich die Bausteine, Pins und Profile sich an sechs Seiten miteinander verbinden lassen.

Der Aufbau bereitete mir keine große Freude. Viele Teile ähneln sich stark, und man muss sich stark konzentrieren, um sie in der richtigen Position zusammenzupuzzeln. Aus der Bauanleitung ist dies nicht immer gut ersichtlich. Und baut man Teil falsch ein, merkt man diesen Fehler oft erst einige Zeit später.

Insbesondere das Hineindrücken der Teile in die Aluminiumschienen war ziemlich frustrierend – und sogar richtiggehend schmerzhaft.

Alles in allem hat mich der Zusammenbau gute 10 Stunden gekostet. Ein paar Gegenstände habe ich nicht exakt richtig eingebaut, aber diese Teile hatten keine Auswirkung auf die Funktion der Maschine. Den Spulenhalter – ein separates Teil, das man hinter der Maschine anbringen kann – habe ich ebenso weggelassen. Der Halter trägt üblicherweise das beigelegte Probefilament oder normal große Filamentspulen.

Fischertechnik 3D-Drucker-Test: Verstoß gegen die Open-Source-Lizenz?

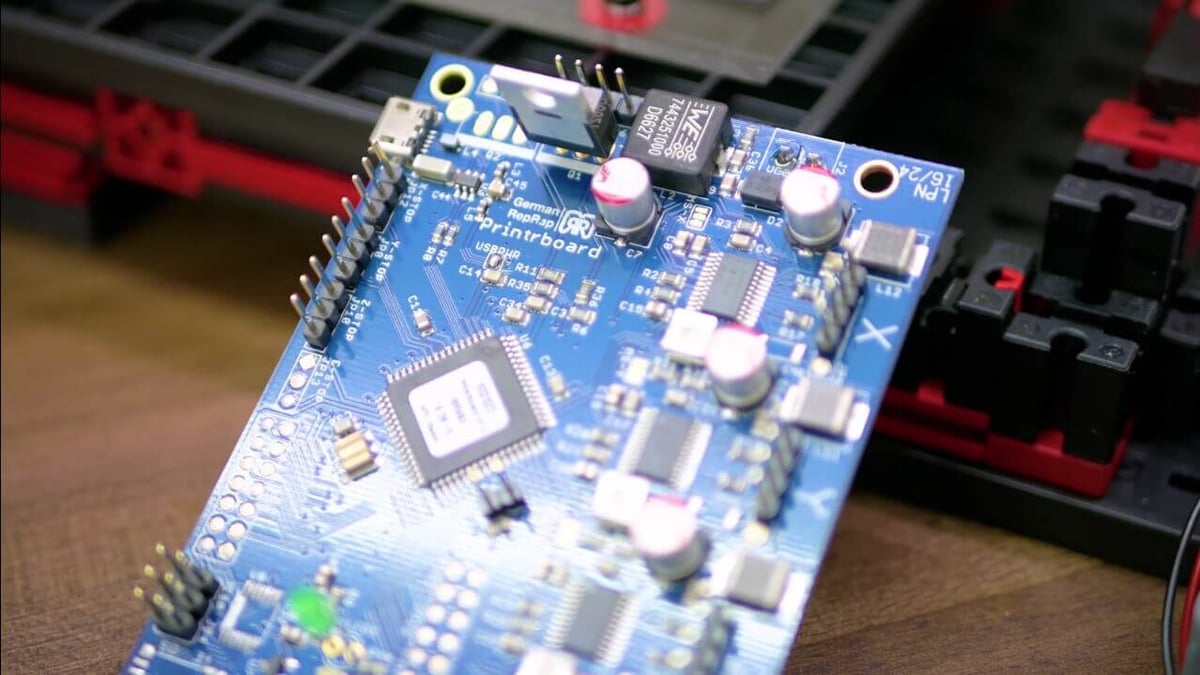

Die beigefügten 3D-Drucker-Teile wurden vom nicht fertig entwickelten deutschen RepRap NEO übernommen (Und nein, der deutsche RepRap ist keine offizielle Untermarke von RepRap, sie benutzen einfach nur ihren Namen.

Offensichtlich haben die Entwocker vergessen, Fischertechnik mitzuteilen, dass das benutzte Printerboard als Open Hardware lizenziert ist, also als Creative Commons unter Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Auch die Repetier Firmware, die das ganze zum Laufen bringt, ist ebenfalls unter der Open-Source-Software GPL Lizenz geschützt.

Das bedeutet, dass Fischertechnik den Quelltext und die Entwurfsdateien der verwendeten Komponenten angeben muss. Soweit ich das aber gesehen habe, gibt es nicht den kleinsten Hinweis auf die verwendeten Open-Source-Komponenten. Außerdem wurden weder die verwendeten Schemata noch die gemeinsamen Quelltexte angegeben.

Das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für die Open-Source Gemeinschaft (und ein klarer Verstoß gegen die Lizenzvereinbarungen), sondern bedeutet auch, dass man die Firmware nicht einfach ändern kann, um den Drucker anzupassen. Um das zu tun, muss man den gesamten Drucker neu konfigurieren.

Fischertechnik 3D-Drucker-Test: Die Hardware

Die 3D-Drucker-Hardware besteht aus einem traditionellen, PEEK-basierten Bowdenzug ohne Kühllüfter (weil das nicht erforderlich ist). Es gibt auch keinen Kühler für das gedruckte Werkstück.

Der Drucker nutzt einen einfachen Direktantrieb. Das Druckbett besteht aus einem Stück Acryl mit ein bisschen BuildTak-Band oben drauf. Es ist weder beheizt, noch kann man es einstellen, es gibt auch keinen sensorischen Ersatz für die Kalibrierung.

Mechanisch gesehen werden alle Achsen mit plastischen Leitspindeln angetrieben, die zusammengebaute Segmente auf einem 4mm Stahlstab-Führungsstab sind. Die Leitspindel, passend zu den Muttern, die sich wie jeder andere Baustein leicht integrieren lässt, sind mit einem Riemen mit dem Motor verbunden – genau wie die Z-Achse. Die X-Achse bewegt sich, mit Hilfe von viel Schmiermittel, direkt auf dem Aluminiumprofil.

Mechanisch gesehen ist der Fischertechnik einer der misslungensten 3D Drucker überhaupt. Er ist fast so schlecht wie der gute alte hölzerne Printrbot Simple. Das macht aber Sinn, da all die verbundenen Teile nicht nur aus Plastik bestehen, die einfach nur auf Reibungshaftung beruhen.

Viele Verbindungsstücke könnte man ganz einfach durch etwas selbst Hergestelltes oder sogar 3D-Gedrucktes ersetzen. Aber ich schätze, dass das den Sinn der Maschine verfehlt.

Was die Elektronik betrifft, sollte man keine luxuriösen Komponenten erwarten. Da wären erstmal ein Motor, mechanische Stopper, das Hotend – das ist alles. Das Stoppen der Z-Achse läuft genauso mit einer Leitspindel, plus einer Kontermutter, um sie an Ort und Stelle zu halten. Diese Anpassung ist so ungenau und unzuverlässig, dass es ein komplettes Ratespiel ist, die perfekte Düsenhöhe für die erste Druckschicht zu finden. Sobald man diese Mutter festzieht, drehen sich die Spindeln wieder auseinander.

Obwohl das benutzte Printerboard die Möglichkeit bietet, eine beheizte Bodenplatte, einen LCD-Bildschirm, einen SD-Karten-Einschub und eigentloch alles, was man von einem modernen 3D Drucker erwarten könnte, hinzuzufügen, werden diese Funktionen nicht genutzt.

Fischertechnik 3D-Drucker-Test: Die Wertung

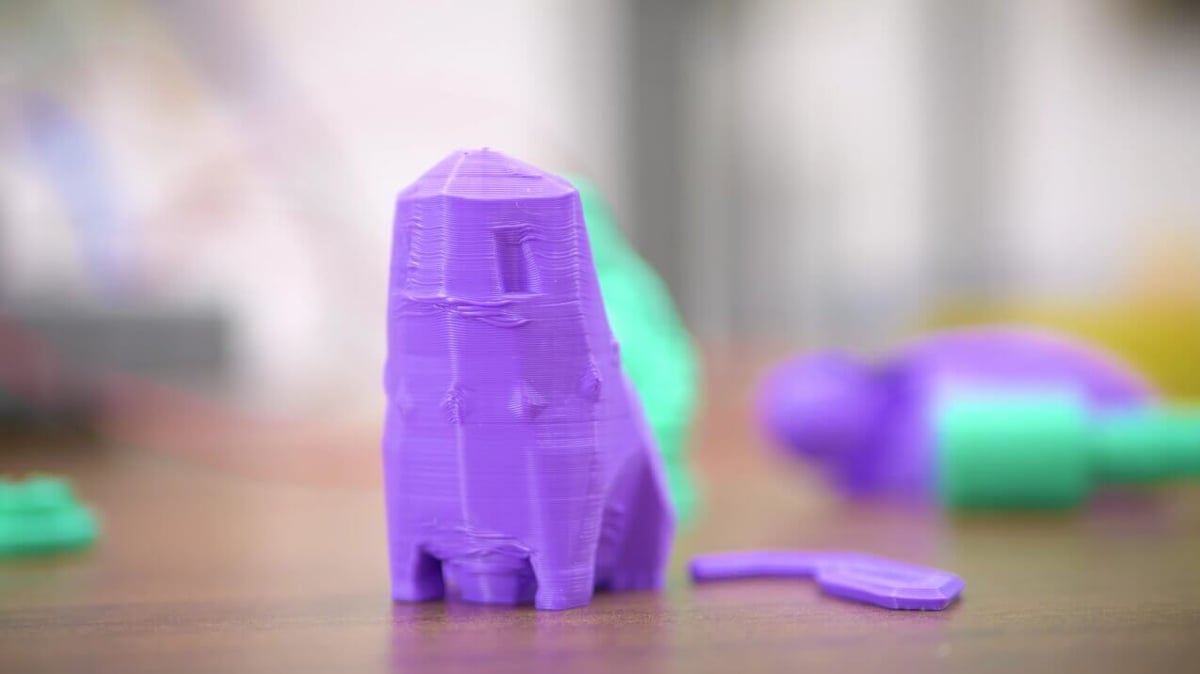

Die Leistung des 3D Druckers war besser, als ich erwartet hatte… allerdings waren meine Erwartungen auch nicht sonderlich hoch gesteckt.

Da der 3D-Drucker kein Kühlsystem besitzt und deshalb nur mit PLA-Filament drucken kann, bekommst man immer ein gekräuseltes, überlappendes Endprodukt, sobald man versucht, feinere Detail zu printen. Und da das Bewegungssystem weder präzise noch elastisch ist, fällt das Ergebnisse meist ziemlich unregelmäßig aus.

Einen guten Druck hinzubekommen, ist beim Fischertechnik 3D Drucker 536624 oft Glückssache. Obwohl ich ein paar anständige Stücke printen konnte, ist die Druckqualität nur mäßig für das, was ein 3D Drucker heutzutage hinbekommen sollte.

In der Repetier Admin-Software ist nur ein Druck-Profil verfügbar. Aber natürlich ist es möglich, ein eigenes Profil in Slic3r oder Cura anzulegen.

Ein Knackpunkt ist das Druckbett. Obwohl die Teile gut an der BuildTak-Platte befestigt sind, ist das Bett absolut nicht plan. Hätte ich den Drucker genau nach Handbuch zusammengebaut, wäre die Platte noch viel unebener. Denn die Acrylplatte wird einfach ans Druckbett geklippt, das selbst aus Platten besteht und ebenfalls nicht plan ist.

Passt man die Oberfläche leicht an, indem man das Zahnrad als eine Fläche zwischen Platte und Bett und nicht als Unterlegscheibe an der Oberseite, wird es besser. Trotzdem ist es immer noch so uneben, dass die Düse in die Oberfläche bohrt.

Im Grunde genommen musst man größere Teile mit Hilfe einer Filamentplatte drucken, die zuletzt vor sechs Jahren angesagt war. Mein Eindruck: In vieler Hinsicht sind die Ausstattung und Leistung ziemlich ähnlich zu ersten Versuchen eines erschwinglichen 3D Druckers – wie zum Beispiel vom Cupcake CNC des RepRap Projekts.

Für einen modernen 3D Drucker ist die Maschine weder modern noch gut. Es gibt bessere 3D Drucker als den Fischertechnik, der immerhin 699€ kostet. Für etwas mehr Geld bekommt man den in Europa entwickelten Original Prusa i3 MK2, der ein super 3D Printer ist.

Für €400 kann man sich auch den in der USA hergestellten Printrbot Play kaufen, der besser druckt als der Fischertechnik. Außerdem ist er schneller, robuster und bereitet einem mehr Freude beim Zusammenbauen. Sogar der Turnigy Fabricator Mini, der weniger als €200 kostet, liefert wahrscheinlich bessere Ergebnisse als der Fischertechnik Printer.

Fischertechnik 3D-Drucker-Test: Das Fazit

Fischertechnik ist ja auch pädagogisches Spielzeug. Und wie schlägt sich der 3D Drucker sich in diesem Bereich?

Persönlich gesehen bevorzuge ich die 3D-Drucker-Bausätze generell gegenüber fertig gebauten Maschinen. Schon alleine deswegen, weil man beim Zusammenbauen so viel über das Gerät lernt. Das einzige, was man beim Zusammenbau lernt, ist das Aneinandersetzen der Plastikteile. Die fertige Maschine ist quasi nur ein Nebenprodukt des Prozesses.

Klar, im Benutzerhandbuch bekommst man eine Einführung in die Funktion der Komponenten. Es gibt auch einige Hinweise auf Werkzeuge und Webseiten, von denen man 3D-druckbare Modelle laden kann. Das ist fürs Erste schon ganz gut, weil andere Hersteller nur eine Anleitung zur Fehlerbehebung liefern dann. Die Erklärungen des Fischertechnik 3D Druckers sind jedoch nicht recht so verständlich.

Die Information, die man hier bekommt, sind nicht speziell für den Fischertechnik Drucker gedacht. Sie lassen sich auf jeder beliebigen 3D-Drucker-Webseite oder YouTube-Kanal abrufen. Die Altersempfehlung auf 14 Jahre und höher macht Sinn. Vor allem, wenn man berücksichtigt, wie komplex der Zusammenbau ausfällt und was die Maschine letztendlich im Gegensatz zu anderen 3D Druckern kann – vor allem, was Qualität, Verlässlichkeit, Handhabung und Sicherheit angeht.

Zum Beispiel ist das Hotend komplett frei. Da man nicht sagen kann, ob es gerade 20 oder 200 Grad heiß ist – es gibt keine Anzeige, auf der man die Gradanzahl ablesen könnte. Natürlich sollte man das Hotend bei keinem 3D Drucker anfassen. Aber ich finde, dass das besser hätte gelöst werden müssen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Fischertechnik 3D Drucker mehr als Experiment zu sehen ist, wie weit Entwickler mit dem Fischertechnik-System gehen können. Sie haben sich keine Mühe gegeben, einen gut funktionierenden 3D Drucker herzustellen. Punkte wie das mittelmäßige Bewegungssystem, das Fehlen einer verstellbaren Druckplatte und einer Lüftung machen ihn weder als 3D Drucker noch als Spielzeug für Experimente benutzbar.

Uu diesem Preis gibt es 3D-Printer-Bausätze, die mehr Spaß bereiten und letztendlich auch robuster sind. Ich persönlich mochte den Printrbot Play sehr gerne, welcher mich beim Aufbau nur die Hälfte der Zeit gekostet hat. Diese Zeitdifferenz könnte man dann nutzen, um etwas über 3D Druck zu lernen oder verschiedene praktischere Sachen auszuprobieren.

Wer ein großer Fischertechnik-Fan ist und ihren 3D Drucker unbedingt ausprobieren will (einfach weil es cool ist), soll das bitte tun. Aber allen anderen – auch Pädagogen – kann ich den Fischertechnik 3D-Drucker-Bausatz nicht empfehlen.

(Quelle: YouTube, Thomas Sanladerer)

Lizenz: Der Text von "Fischertechnik 3D Drucker (Bausatz 536624) im Test" von All3DP unterliegt der Creative Commons Attribution 4.0 International License.